ダイエットと摂取カロリーの基本知識

ダイエットと摂取カロリーには、どのような関係があるのだろうか。ここでは、ダイエットをおこなう際に必要な基礎知識をご紹介。

- そもそも摂取カロリーとは?

- 消費カロリー>摂取カロリーがダイエットのカギ

- 自分の適正体重は?BMIと標準体重の計算方法

そもそも摂取カロリーとは?

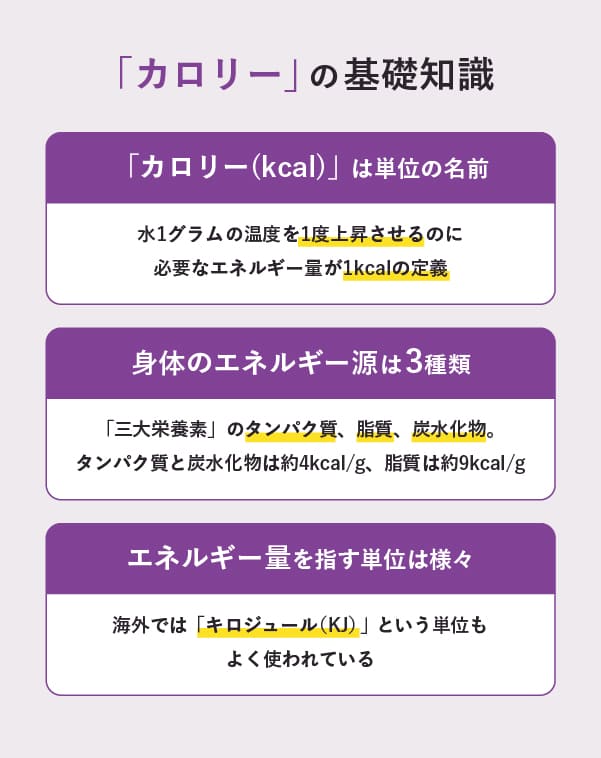

摂取カロリーとは「食事から摂取するエネルギー量」の単位を指す。水1gの温度を1度上昇させるのに必要なエネルギー量が「1kcal」の定義。また、エネルギーは身体を動かすための燃料であり、生命維持や身体活動に欠かせない。

なお、食べ物に含まれている栄養素のうちエネルギー源となるものは「タンパク質」「脂質」「炭水化物」で、これらを3大栄養素(エネルギー産生栄養素)という。タンパク質と炭水化物は「1gあたり約4kcal」、脂質は「1gあたり約9kcal」のエネルギー量がある。健康的な食生活を送るには、各栄養素のエネルギー量を意識し、摂取カロリーを適切に管理することが大切。

ちなみに、エネルギーを表す単位はカロリーだけではない。人のエネルギー量を表す際によく使われるのはカロリーだが、海外では「キロジュール(kJ)」という単位もよく使われている。「1kcal=約4.18kJ」で食品成分表にも記載されている単位のため、あわせて覚えておこう。

消費カロリー>摂取カロリーがダイエットのカギ

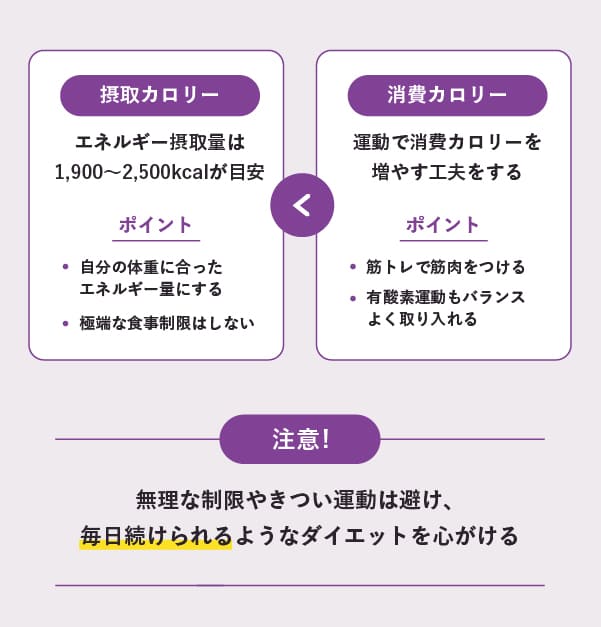

消費カロリーを摂取カロリーより多くするのがダイエットの基本。適切な食事量を維持しながら、運動や筋トレもおこなうと効果的に減量できる。日々の摂取カロリーは「1,900~2,500kcal程度」に収めつつ、運動で消費カロリーを増やそう。

また、極端な食事制限は避けるべき。過度なエネルギー不足は飢餓状態を引き起こしリバウンドのリスクを高めるほか、体調不良の原因にもなる。無理な制限は避けて毎日続けられるようなダイエットを心がけよう。

ほか、基礎代謝を高める意識を持つことも大切。基礎代謝とは安静時に消費されるエネルギー量のことで、筋肉量が多いほど高まる。そのため、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動に加え、筋トレも無理のない範囲で実践すると理想的なダイエットができる。

痩せやすい身体をつくるには「運動量を増やす」「カロリーを調整する」だけでなく、基礎代謝を高める工夫も必要です。基礎代謝が高い人と低い人では、同じ量の食事でも体重の減りやすさが変わるので、自分に合った方法を見つけましょう。

自分の適正体重は?BMIと標準体重の計算方法

BMIと標準体重は、健康的なダイエットの指標になる。日本肥満学会が定めた基準によると、以下のように分類される

- BMI18.8未満:低体重(痩せ)

- BMI18.5以上25未満:普通体重

- BMI25以上:肥満

統計上、最も病気になりにくい体重(標準体重・適正体重)は男女ともに「BMIが22」になるときの体重と言われている。

- BMI = 体重kg ÷ (身長)の2乗

- 標準体重 = (身長)の2乗 ×22

ただし、必ずしもBMI22を目指してダイエットする必要はない。同じ体重でも、筋肉と脂肪の割合によって見た目は大きく変わるため、標準体重内で自分の理想とする体型を目指すことが大切。単純な体重の数値よりも見た目や身体のラインを重視しよう。

また、1~2kgの増減は誤差の範囲として考えるのもダイエット成功のコツ。短期的な体重の変化に囚われすぎず、長期的な目線で取り組むと挫折しにくくなる。

アスリートの人など、体重があっても引き締まった体型を維持している人は少なくありません。ダイエット中は体重計に頼りすぎず、鏡で確認しながら自分の理想とする体型に近づいているか確認することが大切です。とくに女性は生理周期によって体重が変動するため、全体的なボディバランスを重視してダイエットに臨みましょう。

1日の摂取カロリーの目安・計算方法

適切なカロリー摂取は、健康的な身体を保つために必要。減量で制限が必要な場合も、最低限必要なエネルギー量はしっかり把握しておこう。ここでは、適切な摂取カロリーを知る上での「自分の基礎代謝量・消費カロリーの計算方法」、ダイエット中に意識したい「1日の摂取カロリーの目安」をご紹介。

- 基礎代謝量の計算方法

- 1日の消費カロリーの計算方法

- 男女別・年齢別:1日の摂取カロリー目安

- ダイエット中の目標摂取カロリーの設定方法

基礎代謝量の計算方法

基礎代謝量とは、生命維持に必要な最低限のエネルギー量のこと。基礎代謝量は「年齢」「性別」「運動量」などによって変わるが、目安の値は以下の計算式で求められる。

- 男性の場合:66.5 + (13.7 × 体重) + (5.0 × 身長) – (6.8 × 年齢)

- 女性の場合:655 + (9.6 × 体重) + (1.7 × 身長) – (7.0 × 年齢)

たとえば、「身長170cm・体重60kgの30歳女性」の場合、基礎代謝量は「約1,339kcal」になる。筋肉量や体脂肪率によって個人差はあるものの、これを下回るカロリー制限は身体に負担をかけ、代謝低下やリバウンドを招く可能性がある。

また、より簡単な方法としては厚生労働省や日本医師会が公表している「基礎代謝基準値」を利用するのも1つの手。定められた基礎代謝基準値に体重を掛けることで基礎代謝量を算出できる。

1日の消費カロリーの計算方法

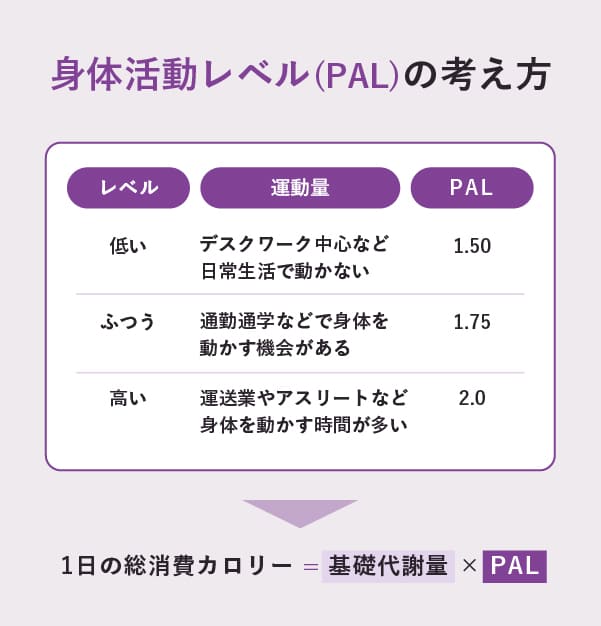

1日の消費カロリーは、「日常生活や運動で消費されるエネルギー」を「基礎代謝量」に加えた数値。適切な摂取カロリーの目安を立てるには、1日の消費カロリーを知る必要がある。

1日の消費カロリー = 基礎代謝量 × 身体活動レベル(PAL)

【身体活動レベル(PAL)】

- 低い(座り仕事が多い):1.50

- 普通(立ち仕事や軽い運動をする):1.75

- 高い(肉体労働や定期的な運動をする):2.0

たとえば、基礎代謝量が1,339kcalで活動レベル「普通」の人の場合、1日の消費カロリーは「1,339 × 1.75 = 2,343kcal」になる。ただし、実際の消費カロリーはその日の活動量や体調によっても変わるため、上記の計算で求められる数値はあくまで目安。より正確な消費カロリーを知りたいときは、活動量計やスマートウォッチ、カロリー計算アプリなどを活用しよう。

下記の記事では、「消費カロリーの基礎知識・計算方法・カロリー消費が高い運動」などを紹介しているので、詳しく知りたい人は参考にしてみよう。

消費カロリーが高い運動は?自宅向きの運動・カロリー消費を高めるコツも紹介

消費カロリーの基礎知識 カロリーは「消費カロリー」と「摂取カロリー」がある 男女別:1日の消費カロリー目安 消費カロリーが増えることで痩せるメカニズム カロリー.....

男女別・年齢別:1日の摂取カロリー目安

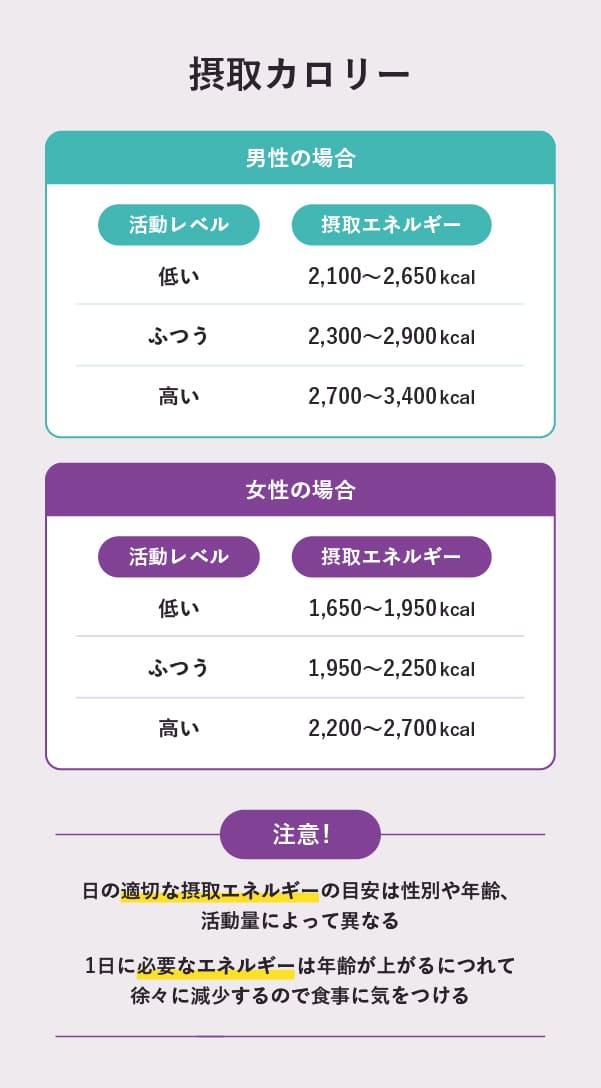

消費カロリーと同じく、1日の適切な摂取カロリーの目安は「性別」「年齢」「活動量」によって異なる。厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」は以下の通り。

【成人男性(18~69歳)の場合】

- 身体活動レベル(低):2,100〜2,650kcal

- 身体活動レベル(普通):2,300〜2,900 kcal

- 身体活動レベル(高):2,700〜3,400 kcal

【成人女性(18〜69歳)の場合】

- 身体活動レベル(低):1,650〜1,950 kcal

- 身体活動レベル(普通):1,950〜2,250 kcal

- 身体活動レベル(高):2,200〜2,700 kcal

個人差はあるがダイエット中は上記の目安値と同じか、若干少なめの摂取カロリー(上記から300kcal程度マイナス)を心がけると効率的に減量できる。なお、1日に必要なエネルギーは年齢が上がるにつれて徐々に減少する。同じ活動量の女性でも「30代と60代では200~300kcal」ほど差があるため、食事量の調整や、代謝を落とさないための筋トレなどを意識的に取り入れよう。

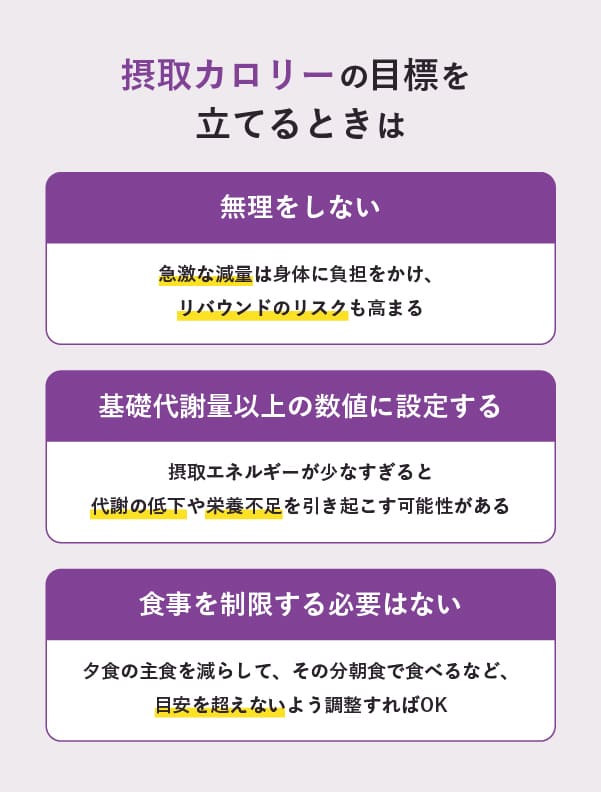

ダイエット中の目標摂取カロリーの設定方法

ダイエット中の目標摂取カロリーを設定するときは、無理なく継続できるペースを意識しよう。急激な減量は身体に負担をかけ、リバウンドのリスクも高まる。代謝低下や栄養不足を避けるためにも、ダイエット中の目標摂取カロリーは「基礎代謝量以上の数値」になるよう注意しよう。

また、1日の食事で摂取するエネルギー量が目安を超えなければとくに食事を制限する必要はない。夕食の主食を減らしてその分朝食で食べるなど、なるべく1日のうちに摂取したエネルギーを消費できるように工夫するだけでもダイエットになる。

ダイエットでカロリー制限するときのコツ

ここでは、摂取カロリーを制限してダイエットをおこなう際の4つのコツをご紹介。健康的なダイエットのためには、自分で設定した摂取カロリー内で食事するだけでなく、「栄養バランス」「運動」「PFCバランス」にも気を配りたい。

- 決めた摂取カロリーを目安に食事をとる

- 栄養バランスを意識する

- 適度な運動も取り入れる

- PFCバランスを意識する

決めた摂取カロリーを目安に食事をとる

まずは日々の食事量を把握して、減量に適した量に調整しよう。摂取カロリーを調整するには、食品エネルギー表などでおもな食材や料理のエネルギー量を覚えるのがおすすめ。「白米1杯:約230kcal」、「食パン1枚:約160kcal」などよく食べる食品の数字を覚えることで、毎日自分がどのくらいエネルギー摂取しているのか、おおよその目安を把握しやすくなる。

また、食事の記録をつけるのも効果的。毎食の内容と摂取カロリーを記録すると、客観的に食生活を確認でき改善点も見えてくる。スマホアプリやノートなど好きな方法でよいので、ぜひ毎食記録をつける習慣をつけよう。

栄養バランスを意識する

単にカロリーを減らすだけでなく、栄養バランスを意識するのも大切。バランスの取れた食事は健康維持だけでなく、効果的なダイエットにもつながる。

- 玄米おにぎり(主食)

- 鶏胸肉のグリル(主菜)

- 野菜サラダ(副菜)

たとえば、上記のように組み合わせれば自然と栄養バランスは整う。主食は炭水化物源、主菜はタンパク質源、副菜はビタミン・ミネラル源としてそれぞれ重要な役割があるため、どれか1つに偏らないように注意しよう。

また、日常的に不足しがちな食物繊維の摂取も意識しよう。食物繊維は満腹感が得られやすく、腸内環境の改善など健康的な身体づくりに役立つ。「野菜」「果物」「全粒穀物」など食物繊維が豊富な食材を積極的に取り入れて、無理なくダイエットを進めよう。

適度な運動も取り入れる

食事管理はもちろん、運動も取り入れるとダイエットは成功しやすい。運動は消費カロリーを増やせるほか、筋肉量の維持や代謝向上などさまざまな効果が期待できる。ひとくちに運動といってもさまざまな種類があるが、ダイエットでは筋肉量を増やし、脂肪燃焼しやすい身体をつくる「筋トレ」がおすすめ。

普段運動習慣がない人は「階段を使う」「テレビを見ながら軽くスクワット」をするなど、日常生活の中で意識的に身体を動かすようにするだけでも減量の成果に違いが出る。急に激しい運動をしたり、長時間続けたりすると身体に負担がかかるため、強度や時間は徐々に増やしていこう。

PFCバランスを意識する

食事の偏りを防ぐには、「PFCバランス」も意識しよう。PFCバランスとは、「タンパク質(Protein)」「脂質(Fat)」「炭水化物(Carbohydrate)」の摂取比率を示す指標。PFCバランスの理想的な割合は、「タンパク質:13~20%」「脂質:20~30%」「炭水化物:50~65%」で、この配分を意識した食事を心がけよう。

また、脂質を摂取する際は、「オメガ3脂肪酸(n-3系脂肪酸)」と「オメガ6脂肪酸(n-6系脂肪酸)」のバランスも重要。オメガ3脂肪酸はおもに魚油に含まれているのに対し、オメガ6脂肪酸は「大豆油」「ゴマ油」「卵黄」などに含まれている。

とくにオメガ3脂肪酸は不足しやすいため、「魚」「えごま油」「アマニ油」などを意識してとるのがおすすめ。いずれもとりすぎには注意しつつ、適量をバランスよく摂取しよう。

PFCバランスはあくまで全体的な栄養バランスの目安のため、食品の質までは規定していません。そのため、同じPFC比率でも栄養素はなるべく質の高い食材からまんべんなくとるのが理想的です。栄養価が高く、普段不足しがちな栄養素を含む食品を優先的に選んで、より効果的にダイエットを進めましょう。

摂取カロリーを制限するダイエットの種類

摂取カロリー制限するダイエット方法には、「糖質制限」「脂質制限」「時間制限食」などがある。すべての制限を同時におこなうのは、管理が大変で身体に負担もかかるため、自分に合った方法を選んで実践しよう。極端な制限はかえって太りやすい体質になったり、健康に悪影響が出たりする可能性がある。カロリー制限をおこなうときは、無理のない減量計画を立て、中長期的な目線で取り組もう。

- 糖質制限のやり方・糖質摂取量(目安)

- 脂質制限のやり方・脂質摂取量(目安)

- 食事時間によって制限するやり方

夕食はつい「糖質」や「脂質」をとりすぎてしまう傾向があるため注意が必要です。仕事などで夜遅くの食事になってしまうときは、意識して量を少なくするのも大切です。また、お酒が好きな人の場合、飲酒量を減らすだけでも減量効果が期待できます。まずは自分が当てはまるパターンを把握して、取り組めそうなカロリー制限からおこないましょう。

糖質制限のやり方・糖質摂取量(目安)

糖質制限は糖尿病治療の栄養摂取方法の1つ。「糖質摂取量を制限」「糖質摂取の間隔をあける」などして、血糖値の急激な上昇を抑える方法。炭水化物の代わりに野菜や全粒穀物を食べて、筋肉量を維持するためのタンパク質も意識して摂取しよう。なお、糖質制限にはいくつかのレベルがあり以下の通り。

- ゆるやかな制限:糖質摂取量が1日の総カロリー「40~50%程度」

- 厳しい制限:糖質摂取量が1日の総カロリー「20~30%程度」

糖質制限は正しくおこなえば血糖値の安定や満腹感の継続に役立つ一方、極端な方法でおこなってしまうと身体に負担がかかるため要注意。思わぬ体調不良を防ぐためにも、糖質の摂取量は体調を見ながら少しずつ調整しよう。

下記の記事では、「糖質制限ダイエットの正しいやり方・おすすめ食材やメニュー・注意点」などを詳しく紹介しているので、取り組む際の参考にしてみよう。

糖質制限ダイエットの正しいやり方!一日の糖質摂取量や低糖質な食べ物も紹介

「糖質制限ダイエット」とは?痩せる仕組みを解説 最近は低糖質の食品もたくさん売られているけれど、そもそもなぜ糖質を減らすと痩せるのか知らない人も多い。ダイエット.....

脂質制限のやり方・脂質摂取量(目安)

糖質やタンパク質に比べて「脂質」はエネルギー量が2倍以上高い。そのため、脂質を制限すると摂取カロリーを抑えることができる。健康的にダイエットを進めるなら、脂質の摂取量は1日の総カロリーの「20~30%程度」に収めよう。

たとえば、1日2000kcalを摂取している場合、脂質からは「400~600kcal」を摂取する。量にすると「44~67g程度」を摂取する計算になる。

脂質を抑えるためには、「揚げ物」「脂っこい料理」「加工食品」の摂取は控え、代わりに蒸し料理やグリル料理を選ぼう。加えて、「乳製品は低脂肪のものを選ぶ」「調理油はオリーブオイルやアマニ油を選ぶ」など日常的な意識も大切。

下記の記事では、「脂質制限ダイエットの正しいやり方・おすすめ食材やメニュー・注意点」などを詳しく紹介しているので、取り組む際の参考にしてみよう。

脂質制限ダイエットの正しいやり方!糖質制限との違いや脂質の少ない食べ物も紹介

「脂質制限ダイエット」とは?メカニズムを解説 脂質は身体にとって欠かせない重要な栄養素である一方で、日々の食事で摂りすぎてしまいがち。摂りすぎた脂質は肥満の原因.....

食事時間によって制限するやり方

食事に時間制限を作るだけでも、摂取エネルギー量はコントロールしやすくなる。時間を意識したダイエット方法のうち代表的なのは、1日の食事を8時間以内に制限して残りの16時間はなにも食べない「8時間ダイエット」。

たとえば、食事は「10〜18時」の間にとると決め、それ以外の時間は水やお茶以外とらないようにすると、自然とカロリー摂取量が抑えられる。また、空腹時間を長くすることで脂肪燃焼が分解されやすくなり、より高いダイエット効果も期待できる。

ただし、いきなり厳密な時間制限を設けると身体に負担がかかったり、ストレスを感じやすくなったりする可能性がある。食事時間を制限するときは、2週間ほどかけて少しずつ「食べてよい時間」を短くしていくのが大切。8時間の間は栄養バランスの整った食事を心がけ、加工食品や糖分の多い食べ物はとりすぎないように注意しよう。

下記の記事では「8時間ダイエットの効果・正しいやり方・注意点」などを詳しく紹介しているので、取り組む際の参考にしてみよう。

「8時間ダイエット」の効果は?痩せやすいやり方や注意点も紹介

8時間ダイエット(16時間断食)とは? 8時間ダイエットは、1日の食事を8時間以内に済ませるダイエット方法。 残りの16時間は自然と断食をすることで、足りなくな.....

朝の時間帯に食事を抜くのは体内時計を夜型にしやすいだけでなく、血中の脂質やホルモン値の値も改善しにくいことが報告されています。やるのであれば食べない時間帯は夜。8時間にとらわれず、夜はなるべく食べない習慣をつけることが大切です。

摂取カロリーを制限したダイエットの注意点

早く痩せたいと思うあまり、必要以上に摂取カロリーを制限してしまう人は少なくない。しかし、過度な食事制限はリバウンドの原因になるだけでなく、体調不良の恐れもある。ここでは、摂取カロリーを制限した場合のリスクや注意点をご紹介。

- 栄養不足による体調不良

- 筋肉量の減少

- リバウンドのリスクが高い

- 1ヶ月の減量は体重の5%までに抑える

栄養不足による体調不良

過度なカロリー制限は「栄養の偏り」や「エネルギー不足」につながる。その結果、「免疫力低下」「皮膚トラブル」「貧血」「疲労感」など、さまざまな健康トラブルが起こりやすくなる。

ダイエット中の栄養バランスを保つには、さまざまな食材をバランスよくとるのがコツ。タンパク質源には「肉」「魚」「卵」「大豆製品」を、ビタミン・ミネラル源には「緑黄色野菜」「果物」など、なるべくバリエーション豊かに摂取しよう。

また、ダイエット中に敬遠されがちな炭水化物も過度に制限する必要はない。白米や小麦粉など精製された糖質類は避けつつ、「玄米」「全粒粉パン」など精製されていない血糖値が上がりにくい食品を適度に取り入れよう。

とくに「鉄分」「カルシウム」「ビタミンB群」「ビタミンD」などの栄養素は不足しやすいため、意識して摂取したい。どうしても食事からとるのが難しいときはサプリメントなども活用して、なるべく十分量とれるように工夫しよう。

下記の記事では、「ダイエット中の食事に関する基本知識・食べ方・おすすめメニュー」などを紹介しているので、詳しく知りたいという人は参考にしてみよう。

ダイエット中の食事はどうしたらいい?痩せるための食事のコツやおすすめのメニューを紹介

ダイエット中の食事の基本知識 ダイエット中の食事では、エネルギー量と栄養バランスを意識することが鍵。まずは、痩せるための食事の基本知識をおさえよう。 ・消費エネ.....

筋肉量の減少

摂取エネルギーの減らしすぎは筋肉量を減らし、基礎代謝を下げる要因になる。基礎代謝が低下すると脂肪燃焼効率が悪くなり、痩せにくく太りやすい身体になってしまう。

また、筋力が低下すると日常生活の活動量も少なくなり、より一層エネルギーが消費ができなくなるという悪循環に。ダイエットの成果が現れにくくなることで挫折のリスクも高まり、失敗につながる。

適度な筋肉量を維持するには、最低限必要なエネルギー量をきちんととりつつ、タンパク質の摂取と適度な運動を心がけよう。1日に摂取するタンパク質は、「体重1kgあたり1.2~1.6g」が目安。「鶏胸肉」「ささみ」「魚」「豆腐」など良質なタンパク源を献立に取り入れて。また、週に2~3回の筋トレも並行しておこない、筋肉量の維持・増加を図ろう。

下記の記事では、「ダイエットに効果的な筋トレメニュー・やり方」などを詳しく紹介しているので、筋トレを取り入れたいと思っている人は参考にしてみよう。

ダイエットに効果的な筋トレは?痩せたい部位別のメニュー・効果を高める方法を紹介

筋トレがダイエットに効果的な理由 ここでは、ダイエットに筋トレを取り入れることが効果的な理由について詳しく紹介。 基礎代謝が向上して痩せやすい身体になる 筋肉量.....

リバウンドのリスクが高い

極端なエネルギー制限はリバウンドのリスクを高めるため、注意が必要。リバウンドのおもな原因は、代謝低下とストレスといわれている。厳しいカロリー制限によって基礎代謝が下がると消費エネルギーが減るため、食事量をもとに戻した際に体重が戻りやすくなる。

また、ダイエット中の過度な我慢はダイエット終了後の食べすぎを招く。その結果、オーバーカロリーになってしまい、リバウンドにつながる。

リバウンドを防ぐには、ゆるやかで無理のないダイエット計画を立てるのがコツ。栄養バランスの整った食事を心がけつつ、基礎代謝が下がらないよう、筋トレも取り入れよう。ダイエット終了後はいきなり食事量を増やすのではなく、時間をかけて徐々にもとに戻して。

下記の記事では、「リバウンドをしないダイエット方法・仕組みや原因・リバウンド後の対処法」などを紹介しているので、詳しく知りたいという人は参考にしてみよう。

リバウンドしないダイエット方法は?リバウンドの原因・減量後の体重維持のコツも紹介

リバウンドとは?ダイエット後に起こる仕組み ダイエットに成功し、ホッとしているときに起こるリバウンド。努力して体重を減らしたのに、ダイエット後にまた太ってしまっ.....

1ヶ月の減量は体重の5%までに抑える

ダイエットの減量ペースは、「1ヶ月あたり体重の5%以内」を目安にしよう。体重の5%以内であれば健康を損なわず、無理なくダイエットを継続できる。

具体的には、「1週間あたり0.5~1kg程度」の減量を目指すとよい。たとえば、体重70kgの人の場合、「1ヶ月の減量は3.5kgまで」が目安。1日の摂取カロリーを500kcalほど減らし、カロリーの赤字を作ろう。

なお、これ以上の減量は筋肉量の減少や代謝低下、栄養不足などを招くためおすすめできない。短期間で劇的な変化を出そうとするのではなく、長期的に続けられる健康的な方法を選ぶのがダイエット成功の秘訣。リバウンドや体調不良を避けるためにも、理想の減量ペースは常に意識しておこう。

摂取カロリーとダイエットに関するQ&A

摂取カロリーを減らしても体重が減らない理由は?

A:基礎代謝の低下や摂取エネルギー量の誤算があるケースが多い。

極端な食事制限によって身体が飢餓状態になってしまい基礎代謝が低下している場合、脂肪燃焼が抑えられて思うように体重が減らなくなります。また「ながら食べ」や「無意識の間食」によって、実際の摂取カロリーを正確に把握できていないケースも少なくありません。小さなお菓子やコーヒーに入れる砂糖などは見落としがちなので、とくに注意しましょう。

さらに、アルコールの摂取も体重が減らないよくある要因です。アルコールは体内で優先的に代謝されるため、後回しにされた脂肪が蓄積しやすくなります。

運動なしのカロリー制限だけでダイエットは可能?

A:可能だが、日常生活の中でなるべく身体を動かす工夫が必要。

運動せずにカロリー制限だけで痩せることは可能です。しかし、まったく身体を動かさないと基礎代謝が低下し、痩せにくく太りやすい体質になる可能性があります。また、引き締まった身体になりづらいため、日常生活の中でこまめに身体を動かす習慣をつけることが大切です。

たとえば、「徒歩圏内の場所にはなるべく歩いて移動する」「エレベーターではなく階段を使う」「テレビを見ながら軽く筋トレをする」など、普段の生活でできる運動はたくさんあります。必ずしもジムなどでトレーニングする必要はないので、できることから意識して始めてみましょう。

生理中の摂取カロリーはどう調整すべき?

A:生理中でも特別な調整は不要。普段通りの食事量を維持しよう。

生理中だからといって摂取カロリーをあえて調整する必要はありません。生理前は女性ホルモンの影響で身体がむくみやすく体重が増えたように感じますがあくまで一時的なものであり、生理が終わればもとに戻ります。

無理に食事量を減らす必要はないので、生理前と変わらない食生活を心がけましょう。なお、生理中は食欲が増す人も多いですが、暴飲暴食は避けるようにしましょう。もし食べすぎてしまった場合は自分を過度に責めず、翌日から通常の食生活に戻してくださいね。

下記の記事では、「生理中のダイエットに関する基本知識・やり方・注意点」などを紹介しているので、気になる人は参考にしてみよう。

生理中のダイエットは痩せにくい?食事・運動のコツ、注意点を紹介

生理中のダイエットは意味がないの? 実は生理中よりも、生理前〜生理の前半の黄体期が痩せにくい。黄体期は、身体が妊娠に備えるため、排卵から生理までの間にプロゲステ.....

ダイエットサプリや漢方を取り入れるのは効果的?

A:補助的に役立つ可能性はあるが、過信は禁物。

ダイエットサプリや漢方には一部ダイエットのサポート効果が期待できる可能性はありますが、一概に効果がある・ないとは言えません。「サプリや漢方を飲んでいるから、少しくらい多く食べても大丈夫」など自分を甘やかしてしまうと、ダイエットの成果は出にくくなります。

また、サプリメント自体にもカロリーや油分は含まれているため、過剰に摂取すると予想以上に多くのカロリーや脂質を摂取してしまい、かえって痩せにくくなる可能性も考えられます。サプリメントや漢方はあくまで補助的な役割と捉え、過信しないようにしましょう。

投稿 ダイエット中の1日の摂取カロリー目安は? 計算方法・カロリー制限のコツも紹介 は Wellulu に最初に表示されました。

ダイエットや健康管理をする中で、「カロリーが高い」「カロリーを消費する」という言葉を目にする機会は多いでしょう。実際「カロリー」と「エネルギー」は同じ意味で使われがちですが、厳密にいうとカロリーはエネルギーの単位なので、「エネルギー量が多い」「エネルギーを消費する」という表現が正解です。カロリーとエネルギーはまったく同じものでも、まったく違うものでもないので混同しないようにしましょう。